阅读:0

听报道

文 | 沈明高 赵洪岩 陈蒋辉

美国十年期国债收益率(名义值)长周期拐点已现,收益率的底部将会在波动中抬升。美国10年期国债收益率从1981年峰值15.3%下跌到2016年的低谷1.5%,最近回升到2.8%以上。上升和下行期各约40年(±5年),合成一个80年左右长周期。

过去近40年,美国名义利率下行是通胀大缓和的结果,而低通胀的原因在于背后超级经济力量的迭代,即新制造业力量的崛起。中国制造业占全球的比重,从1980年的2.5%跃升至2015年的27%。作为世界制造工厂,1984-2016年间,中国出口价格指数(2000年=100)平均为100.3,出口通缩拉低美国通胀和利率水平。

我们认为,制造业转移中的“大国效应”,即规模优势,是国债收益率长周期的主要推手。自英国工业革命到目前为止,全球范围内出现过三次大规模的世界级制造业转移浪潮:二十世纪初,英国制造业开始向美国转移,由较小国向较大国转移,通胀大缓和;二战之后,美国制造业向德国、日本等转移,通胀上升;二十世纪八十年代初,德国和日本制造业向中国转移,通胀再次大缓和。

新时代是中国经济积蓄力量再上台阶的转折点,中国拐点是对美国国债收益率拐点的再确认。从高速增长向高质量发展转变,利于克服“中等收入陷阱”,将中国从工业强国建成为现代化强国。因此,在上一轮制造业转移40年之后,第四轮低端制造业转移浪潮已经开始。

新一轮制造业转移很可能是从中国转向东南亚和南亚国家,将会逆转长期缓和的通胀水平,开启利率上升周期。这是从较大国家向较小国家(印度除外)转移。即使东南亚加上包括除印度之外的其他南亚国家,总人口也不过10亿左右,且若干小国之和不等于一个大国。

利率进入上升周期,考虑到人工智能、自动化等技术进步,未来长周期高点或低于过去,但仍将给全球经济与市场带来颠覆性的影响。长期来看,大宗商品和股市仍有机会,但分化加剧,市场波动也会更加激烈。对中国短期而言,高利率将对资产价格产生压力,盈利能力强的资产价格的表现将好于大市。相对而言,股票好于债市,下游好于上游,能源价格好于黑色金属,新经济好于传统行业。如果CPI上升快于PPI,将抑制名义GDP和企业盈利增速;中国将与更多国家或地区出现贸易逆差,最终可能成为贸易逆差国;最后,利率上行有助于改善收入不平等。

正文

今年是中国改革开放 40 周年,也是全球金融危机十周年。 在经历了新经济体崛起的碰撞和危机后史无前例的量化宽松政策冲击之后, 全球经济正经历着 40 年一遇的大转折: 长达 35 年的美国十年期国债收益率下行, 底部已现,开始步入上行通道。 这与中国经济从高速增长向高质量发展转型相契合, 是一个新时代的开端。

未来两三年甚至更长的时间里, 美国国债收益率上升将带动全球范围的利率回升。较高的利率将对资产价格产生重大影响, 行业与市场分化加剧; 受流动性宽松支持的资产价格将回落,而得益于新经济、创新和劳动生产率提高的行业或资产将跑赢大市。 同样重要的是,利率上升或有助于改善收入与财富分配的不平等。

一、 美国国债收益率长周期及拐点

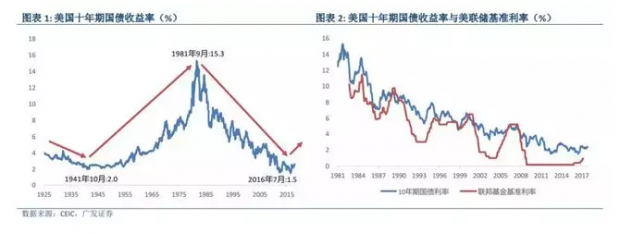

美国十年期国债收益率是一个标杆性的市场利率指标, 呈长周期波动的特点。从较长的时间维度来看,美国十年期国债收益率的上一次低谷为 2%,发生在 1941年 10 月;上一次峰值为 15.3%,发生在 1981 年 9 月(图表 1)。这一次低谷为1.5%, 出现在 2016 年 7 月;自此之后, 已回升至近期高位 2.9%左右。从周期的低谷到波峰,再从波峰到低谷,各约 40 年(±5 年),合成 80 年左右一个长周期。

在2016年美国国债收益率出现拐点之后, 未来仍会有波动,但利率变动的低点将逐步抬升。过去的经验表明,美国的国债收益率长期走势独立于短期的货币政策。

1981 年以来, 在美国十年期国债收益率下行的过程中,美联储共加息 6 次(包括目前正在进行中的加息周期),前 5 次加息都以减息结束,且每次减息后政策与市场利率的低点都低于前期低点(图表 2)。 这说明, 货币政策影响和决定短期市场利率,而 40 年左右的利率下行长周期明显地由其他外生力量所主导。

二、决定美国国债收益率的中国因素

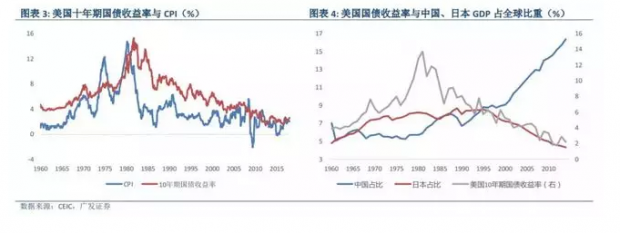

名义利率下行是通胀大缓和的结果。美国 CPI 从八十年代较高水平回落之后,仍然保持了继续放慢的趋势,八十、九十和新世纪后的 CPI 平均水平分别为 5.6%、3.0%和 2.2%,目前保持在 1.5%左右(图表 3)。

然而, 通胀缓和的背后影射的是经济基本面的变化。 长期的低通胀,必然是有重要的经济力量在发挥作用, 这或许有人口老龄化的因素,或许有技术进步的因素,但我们认为, 最重要的原因是超级经济力量的迭代,即新的制造业力量的崛起。

粗略划分, 自英国工业革命到目前为止,全球范围内出现过三次大规模的世界级制造业转移浪潮:

(一)二十世纪初,英国制造业开始向美国转移;

(二)二战之后,美国制造业向德国、日本和后来的亚洲“四小龙”转移;

(三)在二十世纪八十年代初,日本和亚洲“四小龙”制造业向中国转移。

中国成为世界制造业工厂,其低成本是全球低通胀和低利率的根本原因。 按市场汇率计算, 中国 GDP 占全球的比重从 1980 年的 1.2%,提升到了 2014 年的11.3%;按购买力平价计算,中国同期 GDP 占比从 5.7%快速上升到了 16.4%(图表 4) 。

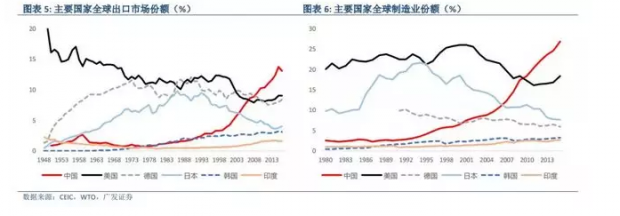

中国出口和制造业的崛起,改变了世界经济格局。 中国出口占全球市场份额, 从1980 年的 0.9%上升至 2015 年的 13.8%,制造业占全球的比重同期从 2.5%跃升至 27%(图表 5 和 6)。 上一次类似的大转移,发生在二战后的日本和德国。德国出口占全球的比重一度超过美国,成为全球第一;日本的制造业份额,也曾与美国媲美。当时,曾经有人预言,德国或日本会超越美国,成为全球最大的经济体。

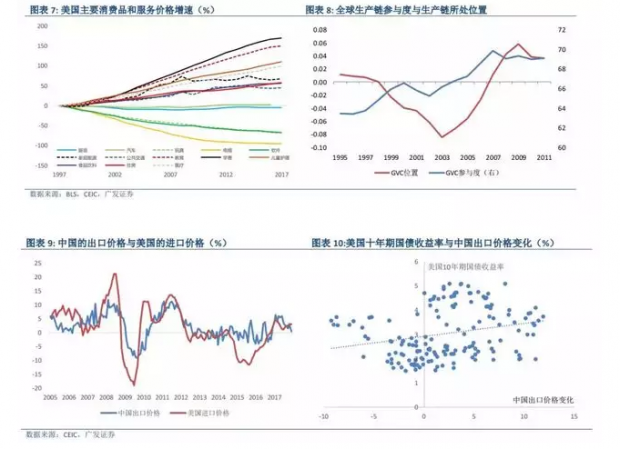

全球化竞争更推动了可贸易消费品价格的大幅滑落。例如美国的电视和玩具的价格从 1997 到 2017 年二十年间分别下降了 96%和 69%(图表 7) 。同时, 汽车和服装的价格基本持平。 然而, 同一时间段服务业价格大幅提升,大学学费和医疗的价格上涨了 170%和 100%。

中国在全球生产链上的参与程度逐渐加深,并从下游向上游移动。一般而言,一国的出口可以分解为国内增加值部分、国外增加值部分和重复统计部分。其中,国内增加值部分指的是出口中所运用的本国投入进行生产的部分,国外增加值部分是指出口中所使用外国投入作为中间品生产的部分。通常,出口中国内增加值的部分,被看作是上游生产(即被进口过当做下游消费品) ,而国外增加值部分被看作是下游生产。这两部分占全部出口的比例之和用来衡量全球生产链的参与程度,并按照相对规模的大小来区分在全球生产链的上下游位置。根据 OECD 数据计算,中国在全球生产链上的参与程度在逐渐加深,并且在 2003年之后开始出现从下游向上游的移动(图表 8) 。

最近 30 多年以来,美国进口价格与中国出口价格高度相关。随着 2002 年中国加入 WTO,中国在全球化要素配置中的作用越来越大,较低的劳动生产成本吸引了许多贸易品在中国加工、生产,中国参与全球化程度的加深使得其出口中加工贸易的占比增加,出口价格降低,进而导致了美国进口价格下降(图表 9 和 10)。

与此同时,日本的出口价格与美国的进口价格关系不大,显示了中国作为美国主要贸易伙伴的价格影响。在美国的商品进口中,来自中国的占比超过 20%,而来自日本的进口比例则不到 6%。因此,中国的出口价格通过贸易品的传导是影响美国进口价格和国内 CPI 的关键指标。

总而言之,中国高度参与国际分工,以较低的劳动力成本参与国际贸易,带动了可贸易消费品的价格大幅滑落,向全球输出通货紧缩。 中国出口通缩,是全球通胀大缓和的根本原因。

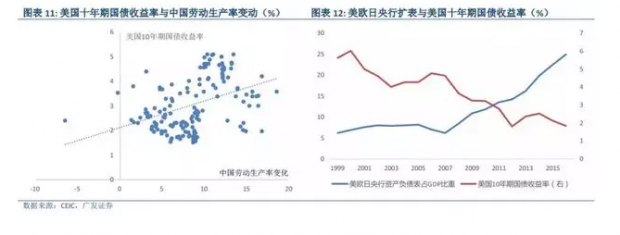

中国劳动生产率的变化也可以部分解释美国国债收益率的走势。一方面, 中国劳动生产率提高对出口价格有负面影响, 拉低美国名义利率。另一方面,劳动生产率的变化显示的资本回报率,与作为资本成本的国债收益率是高度正相关的。从相关性分析来看,中国劳动生产率的提升推动美国国债收益率上行(图表 11) 。

除此之外,金融危机之后全球流动性宽松也是带动长期利率下行的一个因素。美国、欧洲和日本三个主要央行的资产负债表占 GDP 的比例在 2007 年之后一路上行,从 2007 年的 6.2%上升到 2016 年的 25%(图表 12) 。 然而, 宽松的流动性支持较低的资金成本,但流动性宽裕, 很大程度上也是低通胀的结果,而不是原因。

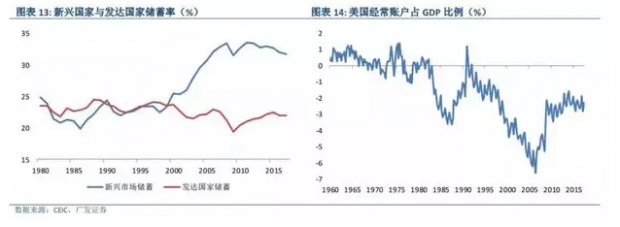

最后, 八十年代到金融危机之前, 美国实际利率也是一路下降, 这或许与新兴国家的高储蓄密切相关。 美联储前主席伯南克在 2005 年提出 Global Saving Glut(全球高储蓄)说法。针对 1996-2007 年美国实际利率一路下行, 他的解释是全球新兴国家巨额储蓄,或者说相对不足的投资,使得资本流向美国导致美国长期利率下降,同时美国经常账户赤字扩大。新兴国家储蓄占 GDP 比例从 1998 年的22.5%上升到 2008 年的 33.5%,提高近 10 个百分点(图表 13) 。而美国的经常账户赤字也从-2.4%下降到了-4.6%,其中 2006 年是赤字占 GDP 比例最高的年份,平均为-5.8%(图表 14) 。

三、 新时代与新一轮制造业转移浪潮

新时代是中国经济积蓄力量再上台阶的转折点,中国拐点是对美国国债收益率拐点的确认。

中国经济处在转型升级的关键时刻, 新一轮大规模的制造业转移已经开始。 十九大指出, 中国将从高速增长转向高质量发展, 从满足温饱到满足多样性需求升级,把中国从工业强国建设成为现代化强国。 这意味着,中国制造业占全球的份额或已将近天花板,未来不是数量的扩张而是质量的提升。

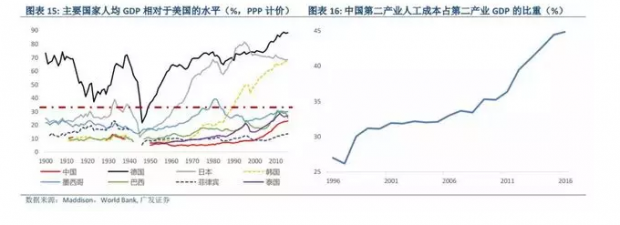

中国开启高质量发展的新时代, 是避免滑入“中等收入陷阱”的需要, 有其历史必然性。 从购买力平价(PPP)计价的相对收入角度看, 一个国家人均 GDP 占美国的三分之一和三分之二左右, 是两个重要的分界线,前者是“中等收入陷阱”的门槛,后者是对一个发展中国家升级为发达国家的确认。根据这两个分界线, 我们可以将世界各国分初步为三类:发达国家,发展中国家, 正在从发展中国家成长为发达国家的国家(图表 15)。

在过去 100 多年的时间里,能够从发展中国家成长为发达国家的是少数。 二战中德国人均 GDP 一度跌破美国的三分之一,战后迅速反弹到战前水平,稳居发达国家行列。到目前为止,还没有看到发达国家返贫至发展中国家的例子(未来肯定会有)。日本和韩国分别于上个世纪五十年代和八十年代突破美国人均 GDP 的三分之一的瓶颈, 最后晋级为发达国家,人均 GDP接近或超过美国的三分之二,这是少有的从发展中国家“毕业”的例子(如果考虑城市国家或经济,新加坡和香港同属此列)。 然而,从1900年到现在,墨西哥一直没能突破三分之一的魔咒, 稳稳地呆在中等收入陷阱之中;泰国、巴西和菲律宾有机会挑战这一天花板,但都功亏一篑。

中国正面临“中等收入陷阱”的考验,未来 5-10 年是关键时期。目前, 按购买力平价计算的中国人均 GDP 接近美国的 30%,接近“中等收入陷阱”门槛。作为后来者,以中国经济规模的体量, 如果能够利用好现阶段的发展优势, 中国很可能继日本和韩国之后, 有能力克服陷阱,成长为发达国家。

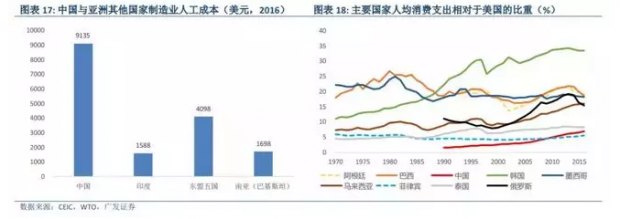

经过三十多年的发展,中国第二产业的人工成本优势逐渐丧失。第二产业人工成本占制造业 GDP 的比重已经从上个世纪 90 年代末期的不到 30%上升到目前的45%,是低端劳动力密集型产业向外转移的主要原因(图表 16)。在环境保护、人力成本、资金成本和国际贸易摩擦加剧的多重压力下,工业企业的转型升级迫在眉睫。

制造业随着全球化的扩张在低劳动成本国家间转移,从七十年代的亚洲四小龙到中国,目前正在向东南亚、南亚国家转移。东南亚、南亚国家有其自身的优势,即人工成本低廉,如南亚的巴基斯坦, 在2016年制造业人工成本仅为中国的18.6%(图表 17)。

因此,新时代将最终翻过粗放工业化这一页,迈入消费时代。从人均消费支出与美国的比值上来看,中国这一数值远低于美国日本和欧洲,中国的消费潜力巨大(图表 18)。结合城市化,中国国内消费力量的崛起,有可能替代投资和出口成为经济增长新动力。同时,消费升级也是制造业升级的基础,如果出口帮助中国快速实现工业化,国内消费将是现代化的基础,结合创新,消费升级将带动制造业升级, “双升级”是中国成功跨过“中等收入陷阱”基本路径。因此,低端制造业向其他国家转移,是制造业升级的一部分。

四、制造业转移的“大国效应”

然而,为什么同样是制造业转移大潮,有的带动国债收益率上升,有的带动国债收益率下降?我们认为,这是与“大国效应”密切相关。

第一,上世纪初, 制造业转移从英国到美国是从较小国(大约3800万人口) 转向较大国(大约 7600 万) , 导致通胀大缓和。

第二,二战后,制造业从美国向日本和德国转移,是从较大国家向较小国家的转移, 会带来较高的通胀。

第三,上个世纪八十年代之后,制造业从日本和德国转向中国,是一个由小到大的过程, 导致通胀大缓和。

第四,如果第四轮低端制造业由中国向东南亚和南亚国家转移,又是一个从大到小的过程,意味着通货膨胀水平的上升。

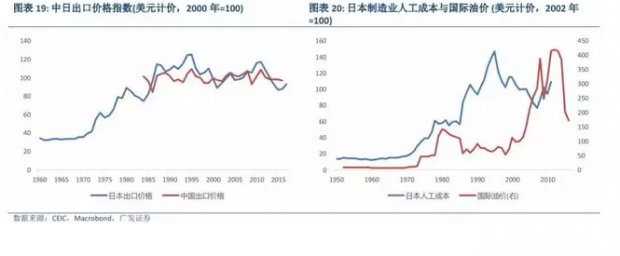

以日本经济崛起为例,二战刚结束的时候,日本出口占全球市场的份额只有 0.4%,后逐步升高至最高值 9.9%(1986 年),这是一个制造业逐步从美国向日本转移的过程。与此同时,日本的出口价格指数在经历了初期的相对稳定之后,于七十年代飙升;这与自八十年代初中国连续 30 多年出口价格低增长形成鲜明对照。

1984-2016 年间,中国出口价格指数平均为 100.3(图表 19)。同样地,在上个世纪六十、七十年代,日本制造业人工成本快速上升, 与国际油价一起,带动其出口价格上涨(图表 20)。

影响日本出口价格上涨的因素很多,但国家规模在这里发挥了重要的作用。六十年代初美国的人口是1.8亿人,而日本不到1亿人,即使加上亚洲四小龙(韩国、台湾、香港和新加坡),也只有 1.3 亿人。因此,制造业的转移, 只有可能在价格上升的过程中完成,这样的转移本身具有通胀性质。

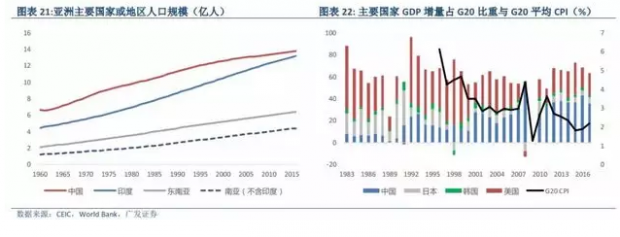

如果本轮制造业转移的新目的地是东南亚与南亚国家,是从较大国家向较小国家(印度除外)转移。 2016 年,东南亚 11 个国家加总人口为 6.4 亿,远低于中国13.8 亿的水平(图表 21) 。只有印度与中国人口规模相当,并且预期人口增长更快,但是印度长期以第三产业为主,第二产业占比非常低, 短期内不具备制造业大规模转移的基础。 即使东南亚加上包括除印度之外的其他南亚国家,总人口也不过 10 亿左右; 更重要的是,若干小国之和不等于一个大国,主要是由于地区与市场开放程度不同,通常国与国之间的要素流动成本和交易成本较高(图表 22)。

因此, 新一轮制造业转移将会逆转长期缓和的通胀水平,东南亚国家承接制造业的能力或产业转移的速度取决于相关产品价格上涨的幅度。

五、 美国国债收益率长周期拐点的市场含义

周期的一个重要特点是,下行周期时,低点会更低;上行周期时,高点会更高。

如果我们对美国十年期国债收益率拐点的判断属实, 这将意味着全球总体利率水平的提高。今年通胀和美联储加息都将超预期,我们维持美联储年内加息 2-4 次,但 4 次可能性更大的看法;今年下半年开始,包括中国在内的更多国家或进入加息周期。 2018 年全球进入有通胀的增长,通胀压力升高、政策收紧和市场利率上升过快等不确定性,加剧股市和其他资产价格的波动,市场进入高波动率时代。

未来四十年中,美国十年期国债收益率的长周期顶部或低于上一个周期。人工智能、大数据、自动化等创新和技术进步,使得人工成本的优势相对不那么明显,制造业转移将会呈现新的特点。

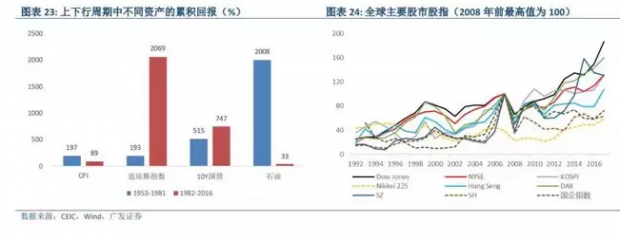

长期来看, 历史数据显示,美国十年期国债收益率上行和下行周期中,资产回报明显不同。在利率下行周期,股市回报显著好于上行周期, 扣除物价因素的十年期国债收益率明显好于对应的上行周期(图表 23)。受数据可得性影响,上行周期数据为 28 年,下行周期数据 35 年,但不影响相对表现。在通胀和国债收益率上行期,石油价格上升幅度远超通胀水平。

短期来看, 利率上行将对资产价格产生压力,但盈利能力强的资产价格的表现将好于大市。 总体来看, 股票好于债市, 下游好于上游, 能源价格上升快于黑色金属, 新经济好于传统行业。

在股市方面, 未来地区间和行业间的分化将会加剧。全球主要股指在2008年金融危机之后迭创新高,截至 2017 年底,道琼斯指数、德国 DAX 指数,纳斯达克指数、深证指数、韩国综合指数和恒生指数等已超过全球金融危机前的最高值(图表 24)。日经指数虽然已经比 2007 年要高,但仍然低于 1989 年的历史高位。目前,只有上证指数和国企指数仍低于2007年的高位。 新经济竞争力强、盈利能够跑赢通胀上升的地区和行业,受利率上升周期的影响相对较小。比如,同时叠加流动性的支持,今年香港股市表现或好于大陆股市。

在楼市方面,流动性持续收紧将给房价带来压力。从历史数据来看,居民中长期贷款(其中主要为住房抵押贷款)的同比变化是二手房价波动的领先指标。目前房地产信贷相对偏紧,利率上升或加剧今年房价增幅下滑。另外,今年“房住不炒”政策落地,或主要体现在“多主体供给、多渠道保障、租购并举”,单位自建房市场的有条件开放,在短期内可以拉动房地产投资,起到稳增长的作用;然而,多渠道供给或对未来房价形成压力。

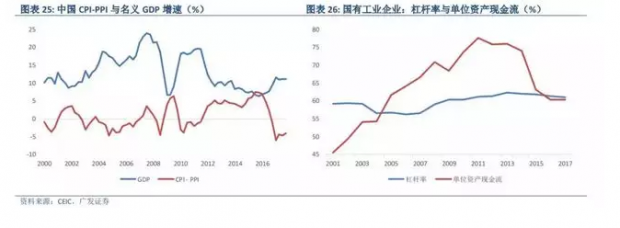

如果未来通货膨胀超预期, CPI 增速或快于 PPI, 中国名义 GDP 增速会放慢;在投资领域,名义 GDP 增速与企业盈利增速相关性高。 CPI 与 PPI 的相对变化,与名义 GDP 增速高度负相关,即当 PPI 高于 CPI 时,名义 GDP 通常加速增长,反之亦然(图表 25)。 因此,今年中国名义 GDP 增速很难在去年的基础上继续加快,但如果 CPI 增幅相对于 PPI,对中下游企业盈利有支持。

在高利率环境下, “高杠杆”企业的盈利压力加大。目前, 规模以上国有工业企业的杠杆率水平仍然偏高, 而且,从2015年开始, 单位资产产生的现金流下降较快(图表 26) 。除非国企及时去杠杆,利率上升或导致高杠杆企业流动性枯竭,破产风险升高。

加快新旧动能转换,是经济从高速增长向高质量发展的基本途径,是新时代工作的重点。日前,山东省公布了新旧动能转换综合试验区建设总体方案,提出用三年的时间,到2020年基本完成化解过剩产能、淘汰落后产能的阶段性任务。严格执行环保标准的方式去产能,今年还可能持续。在这个过程中,需要培育新产能,未来不排除面向消费和新兴行业的减税, 推动国内消费和制造业双升级。

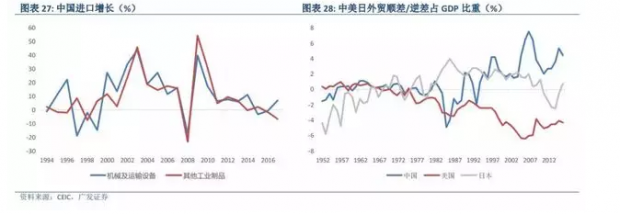

近年来,中国对机械及运输设备的进口增速超过其他工业制品,与制造业升级的趋势一致(图表 27)。相应地,消费和制造业双升级,使中国逐渐演变为一个进口国,中国与更多国家或地区出现贸易逆差的可能性加大,最终可能成为贸易逆差国(图表 28)。

最后, 利率上行有助于改善收入不平等。根据相关研究,在 1913-2012 年的 100年间,美国前 0.1%的富人所占有的居民财富比例呈 U 型,其中 1929 年到 1978年下降,从 25%下降到 7%,而 1979-2012 年则持续上升,基本回到 1929 年的水平, 2012年为22%。财富的不平等加剧,与美国十年期利率长周期基本一致,较低的利率对投资渠道和投资能力较差的多数居民不利。因此, 利率回复到上升通道, 有助于缓解全球面临的日益恶化的收入不平等问题。

文章载于“首席经济学家论坛”微信公众号

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号